主講人

王春立(畫家,美術評論家,原中國美術館副館長、中國美協副秘書長)

放眼望去,在漫漫歷史進程中,為世界文化寶庫增添了無限光彩的古老文明民族的文化,其它均已斷裂、轉移或消亡;唯有中華民族文化,經歷五至七千年傳承至今,從未中斷,具有磅薄的生命力。

巴比倫文化、亞述文化,歷經戰爭、天災、民族遷徙以及與其它民族不斷融合,早已消失。

古埃及自公元前3100年在上埃及美尼斯建立第一王朝,傳至公元前6世紀至公元前5世紀第21王朝,相繼被亞述人、波斯人、希臘人、阿拉伯人徵服。今天的埃及人,已不是古埃及人,而是阿拉伯人;今天的埃及文化,是伊斯蘭文化。

在南亞次大陸,最初創造與發展印度文化的民族,是印度河流域的達羅毗荼人。公元前1500年,該民族被雅利安人徵服。從這時起直到公元4世紀,經吠陀時代到笈多王朝興起,古印度文化,則是雅利安人與印度人在文化上的融合。雅利安人屬于歐洲日耳曼語係,因而這個時期的文化,實質上已經成為日耳曼化的古印度文化。到了公元10世紀,穆斯林加茲尼與古爾王朝入侵印度。德裏蘇丹國于公元13世紀至16世紀把伊斯蘭教定為國教,導致了印度教與伊斯蘭教兩種文化相互衝突而又交融。18世紀,印度成為英國殖民地,傳承英國文化。所以,屬于古印度民族的文化,早已斷裂。

公元前3000年前,在愛琴海克裏特島,誕生了米諾斯文明。公元前2000年,進入繁榮期。這是一種海上文明,它的航海業以及對外貿易非常發達。公元前1400年,來自多瑙河及頓河一帶的亞該亞人——即後來稱之為的“希臘”人,徵服了希臘本土,開創了邁錫尼文化。接著,古羅馬文化繼承了古希臘文化,並把古希臘文化融匯、轉移至歐洲大陸。

為什麼在世界上唯有中華民族文化源遠流長,沒有發生斷裂、轉移或消亡呢?最根本的一條,就是因為中華民族的文化性質,生活在這片土地上的和諧相處的各民族,沒有發生過根本性的改變。從秦朝開始,中國始終保持著延綿不斷的大一統的政治局面。雖然有時少數民族與漢族的爭鬥,導致了地域割據或朝代更替,但這絕不是被外國佔領,也不是取得政權的少數民族,以自己的民族文化取代漢文化,而是以漢族的政治體制、經濟體制、統一的文字等等手段,結合新形勢,治理整個國家。特別是以儒家思想為核心的民族傳統文化,猶如貫穿古今的思想大動脈,剛健中正,生生不息,為我國各族人民增強凝聚力、創造力,激發愛國主義精神,戰勝內憂外患,提供了強大的精神力量。

在今天,當西方大國伴隨著“經濟全球化”所推動的“世界文化一體化”的浪潮,已經席卷全球、橫掃我國的情況下,如何對待以儒學為代表的民族文化,這是每一位炎黃子孫不能回避,而且是必須予以足夠重視的大問題。

明 版畫《孔子像》

一 時代呼喚儒學

儒家思想乃是中華民族文化的靈魂。兩千多年來,它是促進國家穩定統一,中華各民族和平相處與不斷融合,建立健全政治管理體制,增強吸收外來文化的涵攝力,最根本的基石與原動力。

在我看來,當今世界存在著中西兩大文化主軸:一是以美國為代表的歐、美西方文化,一是中華民族傳統文化。公元前五六世紀,在世界文化史上,出現了第一次思想大解放,文化大繁榮。當時所取得的各項成就,全都成了以後各時代文化發展的策源地。西方文化,勃興于希臘。希臘畢達哥拉斯哲學學派,與大約生活在同一時期晚些年度的中國的孔子,同是通過對于音樂的研究,奠定了中西美學不同的發展道路。

希臘畢達哥拉斯學派,從音樂中發現了數率的和諧,以對立統一規律,揭示了美的相對性;從比例、對稱、節奏、簡約化等方面,探討了形式美的構成。他們鑒賞希臘建築與雕塑“高貴的單純”與“靜穆的偉大”。注重研究藝術形式美的科學的理性精神,一直貫穿于西方美學整個發展過程中。

繼畢達哥拉斯學派之後,蘇格拉底認為,“美”與“善”是統一的(《古代思想家論藝術》序言)。亞裏士多德也説“美是一種善,其所以引起快感,正因為它是善”。柏拉圖在評價文藝作品時,主要把政治標準放在第一位。如果一件文藝作品的思想內容對社會影響不好,藝術性再高,也要把它鏟除掉。但是古希臘哲學起源于對于自然規律的研究,注重形式邏輯,並以此解釋自然界的和諧與秩序。因而,在美學思想上追求和諧美,探討構成和諧美的各種形式因素,始終是西方美學從古至今非常重視的研究課題。

建立在宗法血緣關係以及政治等級制度之上的中國孔子儒家學派,是我國上古文化集大成者。孔子認為,音樂應該“盡美矣,又盡善也”(《論語·八佾》),要做到美與善的統一。其目的“志于道,據于德,依于仁、遊于藝”(《論語·述而》)。就是説,文藝作品要符合一定政治路線的“道”,以及社會倫理道德的“德”和“仁”,描繪出了道德與藝術和諧統一的“為人生而藝術”的最高理想境界。

孔子生活于春秋戰國,被他稱之為是一個“禮壞樂崩”的時代。為鞏固以血緣關係為紐帶的宗法秩序,他提出了“君君,臣臣,父父,子子”(《論語·顏淵》),“弟子,入則親,出則弟”,“孝弟也者,其為仁之本與”(《論語·學而》)。認為孝于宗族長輩與忠于國家,是統一的。

繼孔子之後,孟子對人的精神美,同樣予以了充分的肯定。他認為,要做一個品德高尚的人,定要養成“至大至剛”、“塞于天地之間”的“浩然之氣”(《孟子·公孫醜》上);要具有“富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈”“大丈夫”的完美人格;要養成堅忍不拔的毅力以及積極進取的精神。“故天將降大任于斯人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行拂亂其所為。所以動心忍性,曾益其所不能”(《孟子·告子下》)。這與孔子所闡述的“自古皆有死,民無信不立”(《論語·顏淵》),“三軍可奪帥也,匹夫不可奪志也”(《論語·子罕》),“志士仁人,無求生以害人,有殺生以成仁”(《論語·衛靈公》)等思想,是一脈相承的。

總之,孔家儒學所倡導的道德觀念、價值思維與文化內涵,構成了一個能夠適應時代發展,不斷變易更新的具有包容性、開放性的思想體係。這個思想體係,經世代傳承,生生不息延續至今,雖歷經波折,但仍具有蓬勃的生氣。可謂“天地之常經,古今之通誼”。儒家思想乃是中華民族文化的靈魂。兩千多年來,它是促進國家穩定統一,中華各民族和平相處與不斷融合,建立健全政治管理體制,增強吸收外來文化的涵攝力,最根本的基石與原動力。

自古以來,作為“天朝大國”,以儒學為核心、儒道釋相融的中國傳統文化,總是處于中心地位,對周圍的異邦文化,保持著由高向低走勢的輻射。可到了公元16世紀,正走向文藝復興高潮的歐洲,隨著自然科學的發展,加快的工業化進程,資本主義生産關係的確立以及對海外貿易的擴張,特別是意大利傳教士利瑪竇等人的來華,向中國輸入西方文化,開始了“西學東漸”的過程。這種中西文化平等交流,到了1757年乾隆實行閉關鎖國政策時,宣布告終。

從1840年鴉片戰爭直至滿清滅亡,以雄厚的經濟實力以及堅船利炮做後盾的西方文化,如同摧枯拉朽的颶風,促使中國傳統文化發生震蕩、裂變,而至黯然失色。此時,林則徐、魏源等人率先提出了“師夷長技”的經世主張,表現出了勇于學習西方先進科學文化的氣概。容閎高呼“以西方之學術,灌輸入中國,使中國日趨文明富強之境”。曾國藩、李鴻章、張之洞這些洋務派領袖,更加明確地提出了“中體西用”——即“以中國倫常名教為原本,輔以諸國富強之術”。嚴復認為,學習西方文化,是為了“鼓民力,開民智,新民德”。辛亥革命,結束了歷經兩千多年的歷代王朝之更替。孫中山在為同盟會撰寫的“三民主義”綱領中,強調了“揖美追歐,舊邦新造”的政治理想。但是他主張光大中國的道德傳統,正如章太炎所説,“用國粹激動種性,增進愛國熱腸”。“國粹”的含義,已包括從外國傳入並為我國所接受的文化成果(此段引文,皆出自《世界文化史》第441-447頁,華東師范大學出版社﹚。

隨後,陳獨秀、李大釗、魯迅、胡適等人在新文化運動中,高舉“科學”與“民主”兩面大旗,對儒家倫理道德觀進行了猛烈的批判。陳獨秀于《〈新青年〉罪案之答辯書》一文中寫道:“認定只有這兩位先生(指科學、民主),可以救中國政治上、道德上、學術上、思想上的一切黑暗”。他在《法蘭西與近世文明》中,把“歐羅巴人之所獨有,即西洋文明”,稱之為“近世文明”;把同時期的中國、印度文明,稱之為“猶古之遺也”,主張走全盤西化的道路。當時雖有梁漱溟等人針對西方文化出現的種種弊端,提出了未來世界文化的發展,將走“中國的路,孔家的路”,定能實現“中國文化的復興”,但是效倣西方,否定傳統,在近百年中,一直成了中國文化發展的主流。

蘇聯解體後,以美國為首的西方強國在推行全球經濟一體化的進程中,同時掀起了加快向第三世界輸出西方價值觀、以西方文化取代各民族多元文化的“世界文化一體化”的浪潮。各民族多元文化,體現民族精神。民族文化缺失,必然削弱民族自信力,易于在精神上成為西方強國的附庸。當我們歷經改革開放三十多年走上國家振興之途的今天,已經站到了近百年歷史的新拐點,應該充分認識到呼喚儒學、復興民族文化之必要。

至此,這使我想起了上世紀德國哲學家雅斯貝爾斯在《歷史的起源與目標》一書中,曾經提到的“軸心時代”這一概念。何謂之乎?即公元前5世紀左右,在古希臘、中國、印度、以色列這些地域,同時出現了偉大的思想家,如希臘的蘇格拉底、柏拉圖,中國的孔子、老子,印度的釋迦牟尼等等,獨立形成了不同的文化傳統。這個時代,被稱之“軸心時代”。作者認為:“人類一直靠軸心時代所産生的思考和創造的一切而生存,每一次新的飛躍都回顧這一時期,並被它重新燃起火焰”。對于上述論斷,我有同感。我認為,只要我們批判地找回了儒學精神,也就找回了強國富民的精神之源。

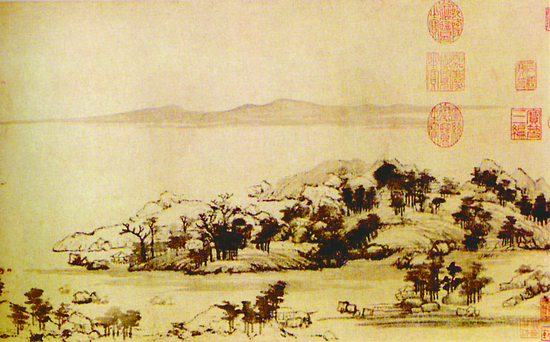

元 黃公望《富春山居圖》(局部)

五代 顧閎中《韓熙載夜宴圖》

二 儒學是歷代美術創作之魂

儒學強調文藝作品的教育功能和認識作用,主張思想內容與藝術形式的完美統一,確立了天人合一、剛健中正的美學要義。“德”和“仁”、“興、觀、群、怨”、“美”與“善”、“變”、“氣”等儒學觀點影響了歷代美術創作。

中國美學思想體係,形成于戰國中後期至秦漢之際。它的基本內容,以道家法自然人與天調為基礎,以儒家中和之美以及宗法制倫理道德為核心。漢以後,與佛教相融。

儒學強調文藝作品的教育功能和認識作用,主張思想內容與藝術形式的完美統一,確立了天人合一、剛健中正的美學要義。

孔子在《論語·述而》中所雲:“志于道,據于德,依于仁,遊于藝”,把符合一定政治路線的“道”,以及為此而服務的社會倫理道德的“德”和“仁”,作為衡量作品優劣的首要標準。以後的儒家在論述美術作品時,經常從不同側面表明如上觀點。

《孔子家語·觀周》記載:“孔子觀乎明堂,覩四門墉,見堯舜之容,桀紂之象”,曰“興廢之戒也”。漢代王充雖然在《論衡·自然篇》標榜自己的學術觀點“違儒家之説,合黃老之義”,可在該書《實知篇》卻寫道:“見兆聞象,圖畫禍福,賢聖共之。”又在《須頌篇》中説:“宣帝之時,圖畫漢烈士,或不在畫上者,子孫恥之。何也,父祖不賢,故不圖畫也。”表明他對美術作品政治教育作用的看法,與孔孟一致。隨後王延壽在《魯靈光殿賦》論及繪畫教育功能時,也説“惡以誡世,善以示後”。

魏晉之時,曹植《畫讚序》雲:“觀畫者見三皇五帝,莫不仰戴;見三季暴主,莫不悲惋;見篡臣賊嗣,莫不切齒;見高節妙士,莫不忘食;見忠節死難,莫不抗首;見放臣斥子,莫不嘆息;……是知存乎鑒戒者,圖畫也。”南齊謝赫《古畫品錄》稱:“圖繪者,莫不明勸戒,著升沉,千載寂寥,披圖可覽。”陳時姚最《續畫品錄》説:“夫丹青之妙,未易言盡。雖質言古意,而文變今情。立萬象于胸懷,傳千祀于毫翰。故九樓之上,備表仙靈;四門之墉,廣圖賢聖。雲閣興拜伏之感,掖庭致聘遠之別。”唐代張彥遠《歷代名畫記》更加明確地提出了:“夫畫者,成教化,助人倫,窮神變,探幽微,與六籍同功,四時並運。”宋代《宣和畫譜》也稱:“是則畫之作也,善足以觀時,惡足以戒其後,豈徒是五色之章,以取玩于世也哉!”按照荀子的話來説,文藝作品之“道,與政通矣”(《樂記·樂本》)。

在孔子看來,文藝作品的教化作用,可表現為“興、觀、群、怨”四個方面。即:“興”者,可使人感發志意,有益于修身;“觀”,觀風俗,知得失;“群”,明了群體對個人發展的重要性;“怨”,指諷喻,補察時政。

上述觀點,已成歷代美術創作立意之圭臬。如北宋郭若虛《圖畫見聞志·論婦人形相》,主張美術創作要有“理趣”,這實指儒家“道統”思想。他在同書《敘圖畫名意》中,開列了自漢代至北宋熙寧七年一係列名畫。雲:“古之秘畫珍圖,名隨意立。典范則有《春秋》《毛詩》《論語》《孝經》《爾雅》等圖(上古之畫,多遺其姓);其次後漢蔡邕有《講學圖》,梁張僧繇有《孔子問禮圖》,隋鄭法士有《明堂朝會圖》,唐閆立德有《封禪圖》、尹繼昭有《雪宮圖》。觀德則有《帝舜娥皇女英圖》(亡名氏),隋展子虔有《禹治水圖》,晉戴逵有《列女仁智圖》,宋陸探微有《勳賢圖》。忠鯁則隋楊契丹有《辛毗引裾圖》,唐閆立本有《陳元達鎖諫圖》,吳道子有《朱雲折檻圖》。”此外,該文還以“高節”、“壯氣”、“靡麗”、“風俗”為條目,列舉了眾多名畫。從存世的古代美術作品來看,孔子修身、齊家、治國、平天下的道德觀和教化觀,始終是決定美術作品立意的一條主線。不僅人物畫如此,通過“因物寓性”,“意在象外”,山水畫與花鳥畫,也不例外。

北宋郭熙在《林泉高致·畫訣》寫道:“山水先理會大山,名為主峰。主峰已定,方作以次近者、遠者、小者、大者。以其一境主之如此,故曰主峰,如君臣上下也。”麻九疇《中州集》已集跋范寬《秦川圖》有詩雲:“大山岩岩如國君,小山鬱鬱如陪臣,大石盤盤社與稷,小石落落士與民”,即是其例。

在花鳥畫中,托物寄情,不乏其例。南宋遺民鄭肖思,以表達忠君愛國之情,元代之初畫無根蘭花,上題“純是君子,絕無小人”(夏文彥《圖繪寶鑒》卷四)。明代英宗時期,畫家顧輸抨擊宦官王振攬政,畫荊棘一叢,題曰“都無君子,純是小人”(徐沁《明畫錄》卷三)。清代鄭板橋在畫竹跋中寫道:“衙齋臥聽蕭蕭竹,疑是民間疾苦聲,些小吾曹州縣吏,一枝一葉總關情。”深刻地表達了他的“讀書志在聖賢,為官心存君國”的愛國憂民之情。

一般説來,儒家學説,是求實的,積極進取的,主張文藝為政治服務,主題思想蘊藉精神之美;老莊哲學,是務虛的,強調超功利的無為境界,對于文藝的影響,側重藝術創作規律。但是這絕不能簡單地劃分為:儒家重視文藝作品思想內容,老莊影響著藝術形式。儒家的美學思想,對于文藝創作,具有普遍的指導意義。

孔子《論語·八佾》稱:“子謂韶,盡美矣,又盡善也。”把“美”與“善”的結合,作為文藝創作最基本的要求。如何才能做到“美”與“善”的結合?孔子在《論語·雍也》中指出:“質勝文則野,文勝質則史,文質彬彬,然後君子。”就是説,要做到內容與形式的和諧統一。

作為儒家群經之首的《易》,在《説卦傳·第二章》寫道:“昔者聖人之作《易》也,將以順性命之理。是以立天之道,曰陰曰陽;立地之道,曰柔曰剛;立人之道,曰仁曰義。”這些觀點,實為先秦時期儒、道等各種文化思想的總合。其中所展現的“與天地合其德,與日月合其明,與四時合其序”(《文言傳·乾文言》)天人合一、人與自然親和的觀點,構成了中國美學最基本的綱領。

南朝宋時宗炳,在《畫山水序》中寫道:“拂觴鳴琴,披圖幽對,坐究四荒”,令眾山皆響。唐代張彥遠《歷代名畫記》所輯孫暢之《述畫記》中記載,劉褒畫《雲漢圖》,使人看之覺熱;作《北風圖》,欲之覺冷。朱景玄《唐朝名畫錄》,錄明皇稱讚李思訓所畫嘉陵江山水畫“夜聞水聲”,不愧為“通神之佳手也”。北宋郭熙《林泉高致·山水訓》寫道,面對山水畫,“不下堂筵”,即可“坐窮泉壑,猿聲鳥啼不絕于耳,山光水色蕩漾奪目”;其可謂“靜居燕坐,明窗凈幾,一炷爐香,萬慮消沉”(《林泉高致·畫意》),保持著人與自然、人與繪畫和諧的情境。

在《易》中,“變”為《易·傳》核心思想——“生生之謂《易》”,“變化者,進退之象也”(《係辭上》)。“一闔一辟謂之變,往來不窮謂之通”。“參伍以變,錯綜其數。通其變,遂成天下之文”(同上)。“文”者,美之創造也。表明藝術之美,應具有生生不息的創造力。以山水畫而論,隨著時代推移,為適應新時期人們審美的新需求,藝術風格總是不斷地發生變化。正如明代王世貞《藝苑卮言》所雲:“山水畫大小李一變也,荊關董巨又一變也,李成范寬又一變也,劉李馬夏又變也。”北宋中期的米芾,被看成是文人畫派的代表畫家。其子米友仁畫于南宋時期的《瀟湘奇觀圖》,以濕筆水墨之法,變當時山水畫以“線”造型為主,為以“面”造型為主,渲染了山水畫煙雲變幻之妙。

“氣”,在中國古代美學中有多種定義。孟子為提高道德倫理素養,提出“善養吾浩然之氣”,以達到“至大至剛”、充“塞于天地之間”的人格美(《孟子·公孫醜上》)。莊子提出“通天下一氣耳”(《莊子·天運》)。“一氣”,分陰陽;陰陽合,萬物生。曹丕《典論·論文》稱,“文以氣為主”。南齊謝赫在《古畫品錄》中,提出繪畫“六法”之“氣韻生動”説。在這裏,何謂“氣”?指作品所表現的陽剛之美;“韻”者,陰柔之美也。宋代鄧椿《畫繼》説:“氣韻生動”,即“傳神而已”,為畫法“第一”。由此,孟子之“浩然之氣”,與道家之“氣”融合,衍化為“氣韻生動”説,並從人物畫擴展到山水畫、花鳥畫,成為衡量中國繪畫重要的美學標準。就宋代山水畫而論,范寬的作品,“山從人面起,雲傍馬頭生”,熔鑄陽剛之美,以氣盛;二米的水墨雲山,顯陰柔之風,以韻盛。

此外,儒家詩學“比”、“興”説,乃是形成中國繪畫意象美、意境美的理論基礎。儒學“君君、臣臣、父父、子子”宗法等級觀念,也對繪畫構成形式有著深遠影響。如在五代南唐顧閎中《韓熙載夜宴圖》中,把位于情節中心的主要人物畫大,把陪襯人物畫小,這都顯示了中國繪畫美學的特點。

唐 閻立本《歷代帝王圖》

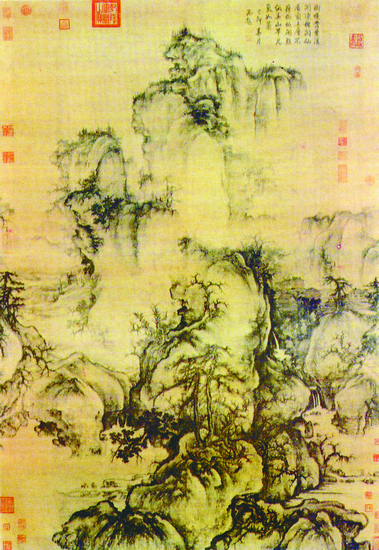

北宋 郭熙《早春圖》

三 儒家對當代美術創作的指導意義

中國美術應該具有什麼樣的時代品格呢?我想這就是:立足現實生活,面向世界,具有民族的、科學的、大眾的社會主義特點的新美術。中華民族新美術,必須堅持現代化與民族化的統一,創新性與繼承性的統一,發展民族傳統文化與吸收世界先進文化的統一。

改革開放三十年,使得我國在社會主義現代化建設中,取得了巨大成就,在當前,為實現中華民族偉大復興,我們必須撥開西方大國所推行的“世界文化一體化”的迷霧,高擎民族精神火炬,維護我國主體價值觀,掌握文化主動權,提高國家文化軟實力。因為國家的振興,本質上則是民族文化的復興;民族文化的復興,其靈魂,是儒學的復興。

在這樣形勢下,中國美術應該具有什麼樣的時代品格呢?我想這就是:立足現實生活,面向世界,具有民族的、科學的、大眾的社會主義特點的新美術。中華民族新美術,必須堅持現代化與民族化的統一,創新性與繼承性的統一,發展民族傳統文化與吸收世界先進文化的統一。

中國實現現代化,不能脫離自身發展歷史,不能脫離民族傳統文化。民族傳統文化的恒定性以及與新時代政治、經濟狀況的適應性,構成了中華民族生生不息、不斷延續的發展歷程。

建設中華民族新美術,首先它應該是民族的,維護中華民族尊嚴和獨立,維護國家和諧和統一,繼承並發展中華民族的美學體係。民族性,是中華民族美術從傳統形態過渡到現代形態的內在的動力。只有正確地對待優秀的民族文化傳統,才能增強民族的自尊心和自信力。

中華民族新美術,它應該是科學的,要做到古為今用、洋為中用,批判地繼承傳統與時代創新相結合。民族傳統文化,是一個民族世代積累的精神財富。如果一個國家削弱或中斷了自己民族的傳統文化,那就很容易淪為其它國家的文化殖民地。

古為今用,既不能對傳統文化一概肯定,也不能一概否定。對那些能夠革故鼎新、推動歷史發展、具有勃勃生機的文化精神,應該予以總結和運用。一概肯定,是文化保守主義,遵循祖制萬古不移,必將墮為民族前進的阻力。一概否定,是民族虛無主義。那些主張我國美術創作定要砸掉民族傳統、改為納入西方文化評判體制的做法,只不過是“假洋鬼子”的鬧劇。

洋為中用,對待外來文化,第一要有開放的眼光,包容的胸懷;第二要有去粗取精的判斷力和涵攝力。我國民族美術,自古以來,總是不斷吸收外來文化長處為己用,形成新血液,構建新傳統。例如:寶相花、纏枝蓮紋樣,源于古希臘,東周時經波斯傳入。佛教藝術,東漢末年傳自天竺。明朝利瑪竇來華,始習西洋畫法。民國初年,徐悲鴻等人在歐洲學習素描、解剖、透視、色彩,並在國內發揚光大。所以説,閉關自守,是不符合中國繪畫發展規律的。

如何去粗取精?這就涉及到一個對外來文化是怎樣進行鑒別、取舍的問題。我想,凡一切有益于國家繁榮昌盛,有益于民族團結,有益于振奮民族精神,都在學習、借鑒之列。西方美學對于形式美的研究,頗有建樹,值得關注。至于西方現代派美術中所表現出來的非理性的、頹廢的思想狀態,以及“反審美”、“反崇高”的做法,都不可取。

南宋 牧渓《八哥圖卷》

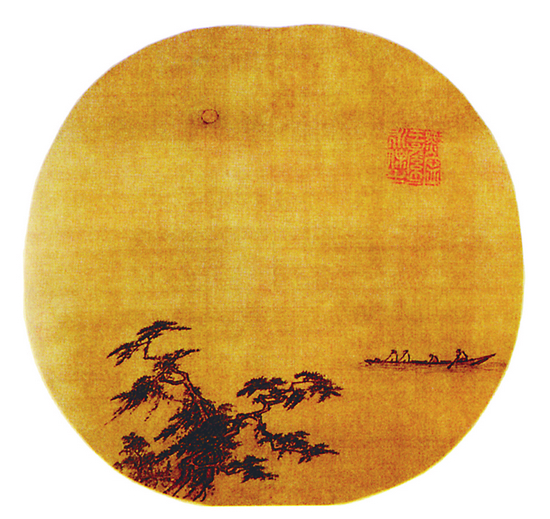

宋 夏圭《松溪泛月圖》

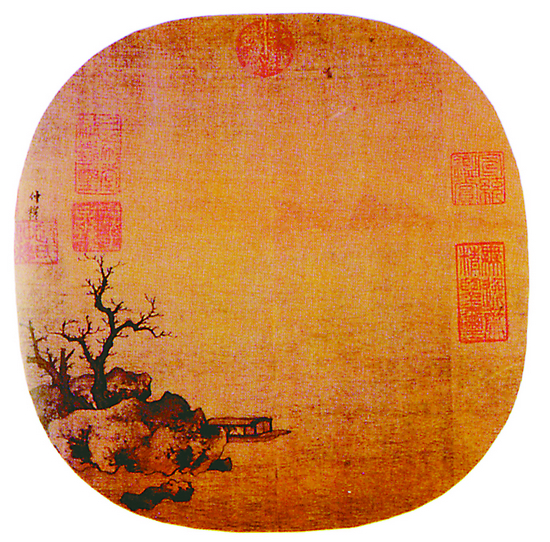

元 趙雍《澄江寒月圖》

中華民族新美術,應該屬于人民。我國有13億人口,只有人民所接受、所喜愛的藝術,才能成為真正的民族藝術。若為人民所喜愛,其作品的文化內涵,必然反映了人民的根本利益,彰顯了時代精神,符合歷史潮流。為此,藝術家定要熟悉生活,與人民心心相印。但是近些年來,卻有人主張大搞“學院”派,在創作中不問思想內容,只談表現技巧,追求“為藝術而藝術”,卑視“為社會而藝術”。這種傾向,值得思慮。

近百年來,中國人民推翻滿清,打敗日本侵略者,建立新中國,使神州大地發生了翻天覆地的變化——從一個飽受淩辱的“東亞病夫”,變成了為世界矚目的東方巨人。但是在尋求救國救民真理的過程中,學習西方文化,卻以“打倒孔家店”、“批孔”、摧毀民族傳統文化為代價。這種激進的革命做法,雖然有其矯枉過正的必然性,但是隨著我國國勢逐漸強大,才使我們真正明白了,不能以西方價值觀,取代國人的民族意志。這也使我們猛醒,充分感覺到了民族傳統文化精神之偉大。為看清這一點,我們同樣用了一百年。

為發展立足現實、面向世界的,民族的、科學的、大眾的中華民族新美術,審視儒家經典,對于美術家的修身與創作,有著深遠的指導意義。比如:

第一,樹立憂患意識,增強社會責任感,弘揚愛國主義精神。要關注現實生活,表現時代風採,為人生而藝術。個人的命運,永遠從屬于民族的命運,國家的命運,這是儒家價值觀的核心。應該看到,儒家崇道尚德、明義重公、樂群貴和的精神境界,自強不息、剛健進取、厚德載物的健全品格,都是中華民族民族精神重要的組成部分。“先天下之憂而憂,後天下之樂而樂”(范仲淹《岳陽樓記》),“茍利國家生死以,豈因禍福避趨之”(林則徐《赴戌登程口佔示家人》),這些警句,永遠激勵著中華民族奮勇前進。作為當代美術家,在作品的立意上,大則可以使人“明勸戒,著升沉”,小則也可以讓人“清心澄懷”,都要給人以積極向上的啟示。不要把別人倒過來的垃圾,奉為至寶;也不要見了錢,就不要靈魂。

第二,樹立“天人合一”的藝術觀,與漢唐比肩,弘揚“剛健、篤實、輝光”大美、壯美的民族精神。為此,要做到“美”與“善”的統一,內容與形式的統一。在藝術風格上,要提倡萬紫千紅,不拘一格。

第三,發揚儒家“茍日新,日日新,又日新”,不斷創新的思想,積極開拓今日美術創作的新天地。不容諱言,儒家有“天不變,道亦不變”因循守舊的一面,但也有隨著歷史發展,不斷進行自我調整,不斷變易的一面。先秦諸子百家,儒家只是顯學之一。漢初黃老當道,武帝時董仲舒獨尊儒術。魏晉以降,儒學中衰,佛、道盛行。隋唐儒、釋、道合流。宋代又形成了以儒家為核心,融入佛、道的程朱理學。明清之際,黃宗羲等人把儒學變為實學。民國以來,新儒學吸取西方科學與民主的意識,正在促其往現代化轉型。從這裏我們可以得到啟示:在新形勢下,如何遵循儒家變易觀點,把繼承民族優秀文化遺産、吸收世界文化長處,與時代創新結合起來,建設中華民族新美術,已成為當前十分重要的任務。

最後,草就絕句,以結束此文:

神州中興期已至,

百蟄聽雷萬山鳴。

儒學綿延民族脊,

大美不言賦丹青。

王春立

畫家,美術評論家。歷任中共北京市委宣傳部文化處處長,《中國文化報》社副總編輯,中國美術館副館長;中國美術家協會主席團成員、分黨組成員、副秘書長,《美術家通訊》主編,藝術委員會秘書長,中國美協第五屆、第六屆理事,中國美術家協會理論委員會委員。任第九屆全國美術展覽總評委。第一屆、第二屆中國美術金彩獎評委會副主任、秘書長。中國文聯2000年、2001年、2002年度全國文學藝術評論獎評審委員會委員。2002年,策劃並主持中國美術家協會在桂林召開的“民族性與現代化——全國美術理論會議”。2003年,任北京國際美術雙年展策劃委員會委員,並任該展國際研討會學術主持人。2009年,作為代表應文化部之邀,出席“2009第二屆世界儒學大會”並發表學術論文。

所創作的版畫、漆畫,曾參加第九屆、第十一屆全國美術展覽,第四屆埃及國際版畫三年展等國內外許多重要展覽。2008年,應北京人民大會堂之邀,為其創作中國畫《雄視八荒》,被收入《人民大會堂建成50周年珍藏書畫集》。2011年,又為全國人大常委會議事廳創作《鶴壽松齡》。中國畫、版畫作品,時常發表于各大報刊,收入多種畫集,並到美國﹑日本﹑荷蘭﹑丹麥﹑德國﹑意大利﹑韓國﹑法國﹑印度等國及香港和臺灣展出。

出版著作有:《年畫與剪紙》﹙展望出版社,編輯剪紙部分﹚;為20卷本《巨匠與中國名畫》叢書著有《齊白石》《李苦禪》《關山月》三卷(臺灣麥克出版公司);《人民的藝術——王春立美術論集》(遼寧美術出版社);2001年,發表長篇學術論文《挺直民族脊梁——關于中國畫現代化的思考》,在美術界首次提出了“中國美術現代化,只有反映民族精神、通過民族形式才能實現”這一重大美學命題,此文被多家報刊雜志轉載,收入多種文集;2004年,發表《永遠開放的中國美術——再論挺直民族脊梁》;獲2005年第五屆中國文聯文藝評論獎理論文章二等獎。

清 鄭板橋《竹》

現代 齊白石《荷》